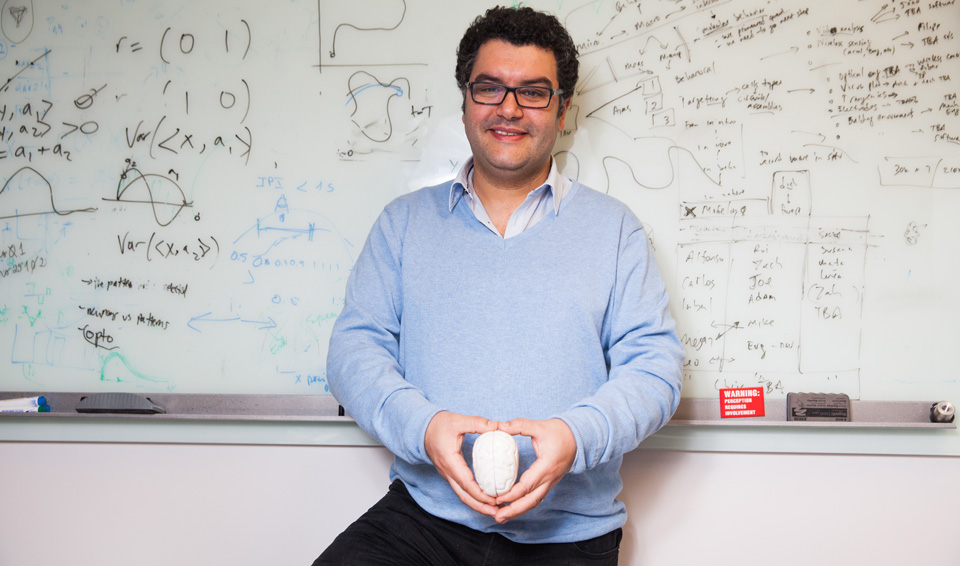

Rui Costa, o neurocientista apaixonado e deslumbrado do GABBA

Rui Costa é neurocientista e dedica a sua carreira ao estudo dos mecanismos do cérebro que guiam os nossos comportamentos natos e inatos. É um cientista brilhante, à frente de um dos mais prestigiados institutos de investigação do mundo – Instituto Allen, com sede em Seattle, depois de ter presidido o Instituto Zuckerman, em Nova Iorque. Antes de tudo isso, Rui Costa é um GABBA. De uma simplicidade única e genialidade humilde, conta-nos como foi chegar ao topo sem nunca perder o deslumbramento pelo mundo.

Tive oportunidade de o ouvir numa sessão de homenagem à professora Maria de Sousa, aliás uma, senão a maior, referência do Rui. E como a professora tão bem dizia, a característica que um cientista nunca deve perder é a capacidade de se deslumbrar. A minha primeira pergunta é precisamente essa, como é que um cientista se deslumbra?

O deslumbramento acontece de muitas formas. Tive a oportunidade de, ao longo do meu percurso, experimentar outras áreas do conhecimento: fui ator de teatro, fiz alguma dança, mas a ciência apaixonou-me. Quando uma pessoa descobre, ou cria algo novo, no campo artístico sabemos que é algo que tem impacto para nós e para os outros de uma forma subjetiva. Quando uma pessoa se deslumbra com algo que descobre ao nível da natureza é diferente, é um deslumbramento que subentende que ‘eu, cientista, vi algo nunca antes visto’. Isso para mim é o deslumbramento científico. Sendo que esses momentos de deslumbramento são raros, e como dizia a professora Maria, “muito íntimos”, porque estamos sozinhos a fazer experiências, ou a fazer uma análise, quando vimos aquilo pela primeira vez.

Podemos dizer que o fascínio da ciência é a objetividade e o facto de não ser nossa?

Num certo sentido… eu tenho uma história com a Maria de Sousa numa palestra, que representa mais ou menos essa ideia. Estávamos numa palestra, em Nova Iorque, e alguém falou sobre o tema dela sem a referir. E eu pensei, ‘isto não vai correr bem’. Ela levantou o braço e fez uma pergunta muito inocente, teve a sua resposta e viemos embora. À saída comentei que fora muito estranho a pessoa nem sequer saber quem ela era, nem que estava ali, ou que tinha sido ela descobrir… E ela respondeu-me muito certeiramente, “é assim, uma descoberta científica quando é a sério passa a ser do conhecimento comum, já não nos pertence”. Por exemplo, todos nós sabemos o que é o DNA, sabemos que os objetos caiem por causa da força da gravidade, é um conhecimento que é de todos nós e não de quem fez as descobertas.

A dado momento, na mesma sessão de homenagem à professora Maria de Sousa, falou numa sociedade cada vez mais baseada na ciência. E já que falou das artes, a sociedade deve ser mais baseada na ciência, ou mais baseada nas artes, naquilo que não é objetivo?

Aquilo que eu disse foi uma sociedade baseada no conhecimento, que é diferente da ciência, que é um método. A sociedade deve ser cada vez mais baseada no conhecimento, que pode ser o conhecimento da nossa própria cultura, da nossa história, da literatura. Deve ser baseada no conhecimento, ponto, o que é diferente da ideia de ‘science or technology based society’.

Com estas ideias em mente, vamos então recuar ao início. O Rui é natural da Guarda, é licenciado em Medicina Veterinária e chega ao Porto em 1997, para ingressar no GABBA (Programa Doutoral em Biologia Básica e Aplicada do ICBAS). Um programa doutoral pioneiro no país criado pela professora Maria de Sousa. A sua formação base é medicina veterinária, mas é hoje um cientista de renome internacional na área das neurociências, à frente do prestigiado Instituto Allen. Como é que tudo isto acontece?

Eu sempre tive interesse em comportamento animal e, portanto, um bocado à revelia dos meus pais, fui para medicina veterinária por causa disso. Óbvio que veterinária é a medicina dos animais, mas também tem uma componente de investigação, área que eu segui. Aliás fiz o meu estágio de final de curso na Suécia, dedicado ao comportamento animal. Depois disso tinha muita vontade em continuar a trabalhar nesta área, mas em Portugal. E quando voltei duas coisas aconteceram: uma foi, ao descrever como os processos decorriam, as pessoas diziam que o que estava a fazer era neurociência, mas com um tom pejorativo. A segunda coisa que aconteceu na minha vida foi o programa GABBA, que dava a possibilidade termos um ano de aulas e depois ir fazer investigação para qualquer lado do mundo. Eu pensei que se adaptava ao que eu queria, concorri e entrei, já com a ideia de trabalhar em alguma área que ligasse o comportamento a algo mais causal que acontecesse no cérebro.

Sobre o ano que passei no ICBAS foi uma surpresa, foi um ano muito agradável, com muitos contactos com docentes de outras instituições, foi muito interessante. O ICBAS era muito diferente. Por exemplo, agora todas as escolas portuguesas são um bocadinho mais internacionais, o ICBAS na altura já era internacional. Havia muita gente que tinha vindo de fora para o ICBAS, como foi o caso do Nuno Grande (fundador), da Maria de Sousa, etc. Recordo-me que um dos primeiros eventos que assisti foram as provas de agregação do Claudio Sunkel, que foi um verdadeiro acontecimento, uma aula cheia, uma coisa a sério, toda em inglês sobre o ciclo celular…. Foi realmente um ano fantástico de intensa exposição à ciência e onde, pela primeira vez, tive a sensação da ciência ser internacional.

Para além disso, as relações eram muito dinâmicas e o ambiente era muito disruptivo. Eu defendi a minha tese no ICBAS e foi-me permitido não usar traje, isso era absolutamente impensável, mas não no ICBAS.

Esta base de liberdade… estamos a defender uma tese e não há símbolos. Esta frescura sentia-se no geral no ambiente do ICBAS, ou era só por ser o programa GABBA ele próprio tão ‘out of the box’ à época?

Eu acho que era algo que estava na génese do ICBAS. Era assim em todos os cursos. Havia essa liberdade de escolha, essa informalidade, que era acompanhada por defesas baseadas na discussão científica. A título de exemplo, eu tive o meu orientador como opositor na defesa. Ainda eu fui de fato para a defesa, mas por exemplo o Miguel Castelo Branco foi super informal, com uma malhinha e uma t-shirt, super fashion mas nada formal. Recordo-me que a Maria se riu e disse ‘isto vai ser giro’, e foi. Era a ciência que realmente contava! E o meu diploma está muito proeminentemente colocado no meu escritório na Colômbia, portanto é um orgulho… é um orgulho imenso ter feito parte do GABBA e do ICBAS

Havia uma energia muito boa nessa altura. Os melhores vinham para o ICBAS…

Sim, aquela energia que se sentia na altura era incrível…não sei se a falta de financiamento estrutural dificulta muito as coisas… parece que queremos novamente tentar fazer algo assim. É um bocadinho triste porque estamos a falar do ICBAS… que atraiu a Maria de Sousa, vinda de Nova Iorque. Toda a gente percebe o que ela foi para o ICBAS e para o GABBA, mas poucos percebem o que ela foi para a ciência a nível mundial, era das pessoas mais conhecidas no mundo na área dela… Era uma estrela internacional e o Nuno Grande soube ver isso e conseguiu trazê-la para o ICBAS. Estamos a falar de pessoas conhecidas internacionalmente, que foram atraídas para vir para o ICBAS montar o seu grupo de investigação e para dar aulas. Isto é revolucionário e inovador, estamos a falar dos anos 80/90. Agora, neste tempo, seriamos capazes de ir buscar pessoas igualmente brilhantes lá fora? Talvez se as políticas tivessem continuado… enfim, estaríamos agora no apogeu.

Anteriormente falou da perceção que teve, no ICBAS, da ciência ser realmente algo internacional. Hoje trabalha com uma equipa muito diversificada, com pessoas com vários backgrounds culturais. Qual a importância de uma equipa multidisciplinar na ciência?

Eu acho que é muito importante. Tenho muita diversidade interdisciplinar, tenho gente da psicologia, da física, da engenharia, neurociência, biologia, tudo a trabalhar junto. E depois também tenho gente de toda a parte do mundo. Para mim o caminho é esse, o de uma sociedade inclusiva e diversificada, isso estimula a nossa criatividade e abre-nos um leque de muitas e variadas perspetivas.

O ICBAS teve a capacidade de atrair os melhores dos melhores, de os manter durante um tempo considerável. Isso é agora algo mais difícil de acontecer, por vários constrangimentos. A ciência em Portugal vive sempre numa situação anémica, muito precária. Do seu ponto de vista o que era preciso mudar?

Há 70 anos atrás o presidente dos EUA encomendou um relatório sobre quais seriam as estratégias para que os EUA fossem um país de referência na ciência, tecnologia, inovação… no conhecimento. Esse relatório, feito por um homem chamado Vannevar Bush, permitiu que existisse uma política continuada de investimento durante 70 anos, fossem governos democráticos ou republicamos. Mesmo durante o governo de Trump, o investimento na ciência continuou a subir. Passou a ser uma coisa que toda a gente assume como essencial, o oposto do que acontece em Portugal, onde é difícil implementar uma política em governos de 4 anos, onde um projeto da FCT dura 3 anos, e às vezes um bom paper demora 6 anos a concluir. Portanto, eu acho que não há uma lógica continuada da ciência em Portugal porque não há investimento público nem privado. A ciência só será realmente tida como importante quando houver dinheiro a sério do orçamento de estado para aplicar. Uma coisa é percebemos que a ciência é importante, outra é dar-lhe mais dinheiro no orçamento do estado. Pragmaticamente podemos até dizer que é muito importante, mas se não há dinheiro é porque, na verdade, não é vista pelos dirigentes, pelos decisores, como importante.

Portanto precisamos de muitas Marias de Sousa…

Ou de uma com poder. Ninguém perde votos se não apoia a ciência, sentimo-nos confortáveis a viver da ciência dos outros: alguém vai descobrir e nós depois usamos. Portugal é um país de 11 milhões de pessoas onde as reservas naturais não são carvão nem petróleo, mas é o que usamos, em vez de usarmos o que temos, o mar, o vento e o sol. Portanto, o que temos que refletir é sobre como criamos valor na sociedade, acho que tem de ser através do conhecimento. E, claro, não há ciência sem educação, quando se desinveste demora-se muito tempo a recuperar…

Têm que ser políticas de continuidade, 70 anos no mínimo…

Eu já não diria a 70 anos, mas é muito difícil as pessoas continuarem a fazer investigação de topo, a ser inovadoras sem investimento continuado. Os investigadores precisam de salários, a inflação sobe, os custos inerentes a uma investigação são muito diferentes de antigamente, e os valores atribuídos aos projetos não acompanham. Aquele que deve ser o nosso foco é se nós, enquanto geração, queremos viver exatamente da mesma forma, ou se vamos fazer diferente, baseados no conhecimento científico que temos. Se acharmos que queremos viver de uma forma diferente, vamos ser participantes ativos, ou passivos? Muito honestamente acho que temos estado muito confortáveis a ser passivos e a não ter um papel ativo na mudança.

Falemos de futuro… o que perspetiva para os próximos anos em termos profissionais?

Tenho dois aspetos da minha vida profissional: um é ser cientista e descobrir como é que as coisas funcionam. A este propósito, neste momento, estamos a estudar os circuitos que controlam o cérebro e que também controlam as funções dos nossos órgãos, ou seja, estamos a estudar de forma simples, como é que o cérebro controla o sistema autoimune, o sistema endócrino, o stress, etc. O segundo aspeto da minha vida profissional é ser líder de instituições científicas, estive à frente do instinto de Zuckerman e agora, desde julho de 2022, fiquei com a liderança do Instituto Allen, que tem várias áreas de estudo desde a neurociência, biologia celular, imunologia e que se dedica ao estudo das novas fronteiras da vida e do conhecimento… E este é o futuro imediato.

O futuro propriamente dito não sei. Eu tenho uma enorme paixão por Portugal e pela ciência em Portugal, na qual gosto de estar envolvido, tal como estou, por exemplo, sou o coordenador do Scientific Advisory Board da Fundação Champalimaud, estou envolvido com a Fundação BIAL … Mas o futuro propriamente dito não sei o que pode acontecer.

Muitas vezes o grande desafio quando nos dirigimos aos mais jovens passa por conseguirmos ser claros na mensagem ‘o futuro não é linear, as possibilidades são imensas’. O que diria ao Rui mais jovem, se tivesse oportunidade de falar com ele agora? E o que diria o Rui de hoje aos estudantes do ICBAS que estão a estudar medicina veterinária e que têm toda uma variedade de áreas de estudo nas quais podem trabalhar?

O que diria às pessoas e a mim próprio seria para nunca perderem a capacidade de se deslumbrar e de acreditar que é possível fazer coisas muito difíceis. Com isto não quer dizer que todos os sonhos se realizem, mas devemos sempre permitir-nos sonhar e procurar ter as expectativas certas.

Eu queria fazer ciência, mas não sabia onde, por isso tentei muitas coisas e estive sempre aberto às oportunidades que foram aparecendo. Portanto, outra coisa importante é sabermos ter alguma flexibilidade.

Finalmente, o terceiro conselho seria manter sempre a paixão acesa. Isto porque se fazemos algo tão estranho como tentar descobrir o que nenhum ser humano descobriu antes, temos muitas vezes que ultrapassar os nossos limites, e só estamos em condições de o fazer, sem perder a sanidade, se estivermos muito apaixonados pelo que temos em mãos.

Temos que estar entre a genialidade e a paixão? Ter o nosso cérebro a funcionar em pleno: na emotividade, para assegurarmos a capacidade de estarmos permanentemente apaixonados por aquilo que estamos a fazer; e na racionalidade, para termos a capacidade estar focados e empenhados…

Eu acho que é mais dedicação e paixão. Pedir às pessoas para serem geniais não é razoável. O que devemos fazer é educá-las no sentido de serem dedicadas e apaixonadas.

Agora o que é que isto significa? Eu estudei veterinária com um propósito, mas o curso não me levou nesse sentido, então soube procurar alternativas, tive que ser flexível. Trabalhei um ano como veterinário de grandes animais e, embora aquilo não fosse o que queria fazer a longo prazo, tinha que ter alguma paixão, porque as pessoas que me ligavam porque tinham uma vaca doente tinham o direito de ter um veterinário apaixonado. Portanto para sermos bons temos que ser dedicados, porque às vezes o que nos propomos fazer é pesado física e emocionalmente, e temos que ser apaixonados, pois só assim conseguiremos fazer uma coisa durante muito tempo.

No decorrer da nossa conversa falámos de alguma forma na importância de assegurar o equilíbrio. Como é que o Rui garante esse equilíbrio e se cultiva fora do laboratório?

O equilíbrio é fundamental, mas por vezes difícil de alcançar. Para mim é importante haver uma formação multidisciplinar, considero que as pessoas não se devem especializar muito cedo para conseguirem ter a oportunidade de se dedicarem a outras coisas. Por exemplo eu tive essa oportunidade quando fiz dança e teatro. Claro que agora não tenho oportunidade para me dedicar a isso, mas acho que o diálogo entre cientistas e artistas é fundamental inclusivamente para estimular a criatividade. Por exemplo, aqui temos artistas em residência todos os anos: temos um músico de jazz, um escritor e um artista visual, todos de renome internacional, que conversam com os cientistas. Portanto, o que eu procurei fazer foi trazer essa multidisciplinariedade para o currículo, colocando os cientistas a interagir com os artistas, o que tem um impacto enorme.

Para finalizar vou ter que voltar a falar disto: vamos ter GABBA ou não vamos ter GABBA?

Eu não sei, eu gostaria muito que tivéssemos GABBA. A Universidade do Porto conseguiu ter o programa de doutoramento mais longo da história de Portugal, que se traduziu numa network de investigadores pelo mundo todo e que que trouxe muito financiamento para o país, mais do que qualquer outro programa de doutoramento. Portanto o impacto foi e é tremendo. Pelo que continua a haver muita vontade em fazer renascer algo deste género.

Entrevista e texto de Bárbara do Carmo Silva

Fotografia de Jorge Simão (DR)